Comumente se fala que água é vida. De fato, cerca de 70% do planeta Terra é constituído de água. Ela está presente nos oceanos, no lençol freático, no organismo de animais invertebrados e vertebrados. No corpo humano, a proporção de água é semelhante à da Terra. Embora esse líquido essencial à vida, nos continentes, encontre-se no lençol subterrâneo, é na superfície que ele se apresenta como um dos termômetros que nos permitem aferir a qualidade dos ecossistemas e do ambiente em geral. É nos rios e lagoas, dos mais grandiosos aos mínimos que podemos ler o estado de saúde do planeta. Há critérios rigorosos para se definir uma bacia hidrográfica ou um simples rio e lagoa. Mas não entraremos nos campos da geologia e da geografia.

Para o historiador ambiental, os rios e lagoas constituem um excelente documento na avaliação das relações sociais com a natureza. Tomemos o território entre os rios Itapemirim e Itabapoana, que, hoje, constitui o que se denomina sul-capixaba. Antes da colonização europeia, essa área era irrigada por vários pequenos rios que corriam embutidos em terrenos de tabuleiros, aqueles que, na costa, apresentavam-se (em vários pontos ainda se apresentam) elevados e formando falésias.

Falésia na Praia dos Cações, sul do Espírito Santo. Foto do autor

A maioria desses córregos tinha leito que alternava trechos largos e embrejados com trechos estreitos, em que o fluxo hídrico era mais rápido. A vegetação nativa desse território era constituída de florestas que perdiam cerca de 50% de suas folhas na estação seca, recuperando seu verdor na estação chuvosa. Elas são conhecidas como matas estacionais semideciduais, integrando a Mata Atlântica no trecho entre a margem esquerda do rio Paraíba do Sul e margem direita do rio Itapemirim. Junto aos rios e lagoas, seu vigor era pujante o ano todo pela presença da água. Havia ainda a vegetação pioneira de influência marinha em terrenos arenosos. Ainda é o caso da cobertura vegetal da restinga de Morobá, onde se anuncia a construção de um grande complexo portuário. A vegetação nativa de restinga é constituída por plantas do ambiente situado a sua retaguarda e selecionadas pela salinidade e pelos ventos. Na foz dos rios, encontramos, em quase todos, a vegetação de manguezal. Em alguns córregos do sul-capixaba ela já desapareceu em virtude das mudanças ambientais.

O naturalista alemão Maximiliano de Wied-Neuwied encantou-se com o rio Itabapoana. Escreveu ele, em 1815, no seu diário: “divisamos um quadro encantador na majestosa solidão, às margens do Itabapoana, que, como uma fita de prata, vai coleando entre as selvas umbrosas, e corta uma planície verdejante, em cujo meio se localiza a grande fazenda de Muribeca, cercada de vastas plantações.” (Viagem ao Brasil). Em direção ao rio Itapemirim, o mesmo naturalista anotou: “Seguimos através de grandes matas virgens alternadas com extensões arenosas e descampadas onde descobrimos muitos rastros de antas e veados (Viagem ao Brasil). Talvez ele se referisse à restinga de Marobá.

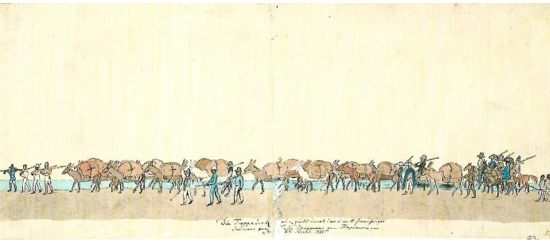

Expedição de Maximiliano entre os rios Itabapoana e Itapemirim. Desenho original de Wied-Neuwied

Mas ele não registra os córregos que cortam os tabuleiros até Itapemirim. É claro que eles já existiam e deviam ser conhecidos dos povos indígenas, que, inclusive batizavam com nome próprio o menor filete d’água natural. Do Itabapoana para o Itapemirim, sucedem-se os córregos de Marobá (ou Morobá), Boa Vista, Tiririca, Quarteis, Caculucage, Mangue, Pitas, Cações, Lagoinha, Siri, D’Antas, Funda e Calado. Há rastros de alguns outros até o rio Itapemirim, mas a cidade de Marataízes os fragmentou de tal forma que eles deixaram apenas algumas pegadas.

Maximiliano de Wied-Neuwied registra apenas imensas florestas que já estavam sendo derrubadas para dar lugar a lavouras, um quartel, que deve ter dado nome ao córrego hoje alagoado dos Quartéis, e o povoado de Siris. Acima de tudo, ele registra a presença oculta dos puris: “Em poucas horas chegamos, num trecho baixo da costa, à povoação de Siri, agora inteiramente abandonada. Em agosto último, os puris, ou outros tapuias, atacaram subitamente esse lugar, mataram três pessoas na primeira casa, e espalharam tal pavor, que todos os habitantes fugiram sem demora; apenas duas casas, para lá de uma pequena lagoa, estavam ainda habitadas, porque seus moradores, bem armados, se consideravam em segurança (…) Para lá da lagoa do Siri (…) Afastamo-nos do mar e entramos numa bela mata, topando aqui e ali plantações (…) À proporção que avançávamos, a floresta se tornava cada vez mais bela, fechada e altaneira; os troncos compridos e esguios formavam uma sombria trama, de modo que o caminho, coberto de todos os lados, parecia um túnel estreito e escuro (…) Cedo atingimos terrenos escampos, onde os charcos e as lagoas estavam cheios de marrecos, gaivotas e garças.” (Viagem ao Brasil).

Levanta-se uma hipótese para invisibilidade dos córregos: eles corriam entre a floresta fechada e não eram percebidos com clareza. Apenas as partes alagadas eram notadas. Atualmente, pouco se reconhece da paisagem pintada pelo naturalista alemão. Por fim, ele alcança o rio Itapemirim e a vila do mesmo nome. Era sede de um grande distrito do sul do Espírito Santo. A parte alta da bacia hídrica ainda não havia sido colonizada, embora se ligasse a uma estrada proveniente da capitania de Minas Gerais desde 1809. Tanto o rio quanto a estrada permitirão a conquista e a colonização do interior. A população de Itapemirim, segundo o naturalista, era formada por agricultores pobres, pescadores e alguns artífices. Anotou ele que “O rio, no qual se viam alguns pequenos brigues ancorados, é muito estreito, mas comporta certo comércio de produtos das plantações, como açúcar, algodão, arroz, milho e madeiras das florestas.”

Grupo de indígenas puri. Desenho original de Wied-Neuwied

A concepção europeia avançava, com uma economia mercantil ainda em pequena escala, enquanto o ambiente em que viviam os povos nativos recuava com o desmatamento. Naquele longínquo ano de 1815, o ambiente natural dos trópicos ainda dominava: florestas frondosas, fauna nativa diversificada (principal objetivo do naturalista) e rios limpos ornados por matas ciliares. Maximiliano registrou: “Um temporal, que desabou na serra, veio mostrar-nos quão rápida e perigosamente sobem as águas na zona tórrida, porque o rio se tornou logo tão caudaloso que quase transbordou: aliás, tem sempre correnteza maior que o Itabapoana”.

O futuro do presente vivido pelo naturalista alemão já nos é bem conhecido por ser o nosso presente, mas vejamos como outros naturalistas posteriores a ele relatam o seu presente nos rios do sul do Espírito Santo em seus apontamentos.